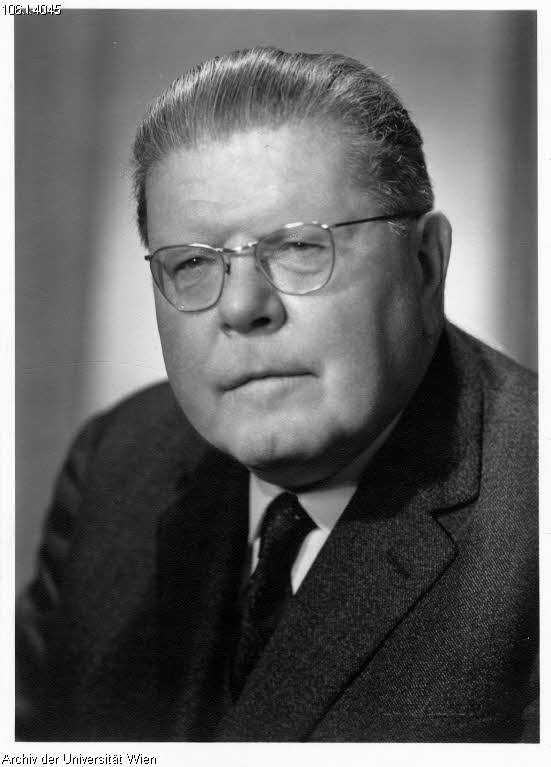

Friedrich Kainz, o. Univ.-Prof. Dr. phil.

Sprachphilosoph, Sprachpsychologe, Ästhetiker und Literaturhistoriker

- Philosophy

- Psychology

- German Studies

- Theatre Studies

- Faculty of Philosophy

Friedrich Kainz wurde 1897 in Wien geboren, legte am 7. Oktober 1915 seine Reifeprüfung (Matura) am Piaristengymnasium in Wien 8., Jodok-Fink-Platz 2, ab und studierte, nach Ableistung des Kriegsdienstes, von 1917 bis 1921 an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien Psychologie, Germanistik und Kunst- & Kulturphilosophie und promovierte am 8. Juli 1921 bei Walther Brecht mit der Dissertation „Lenaus Kunsttheorie in ihren Beziehungen zur zeitgenössischen Ästhetik“ zum „Dr. phil.“ In Germanistik. Er habilitierte sich 1925, wurde Privatdozent an der Universität Wien und erhielt 1931 den Titel eines außerordentlichen Professors (Pd. tit.ao.Prof.) und lehrte bis 1934 auch am Pädagogischen Institut der Stadt Wien sowie an verschiedenen Volkshochschulen. 1934 wurde er Mitglied der Vaterländischen Front, bevor er im Nationalsozialismus als „Parteianwärter“ seine akademische Karriere begründen konnte.

NS-Zeit

Nach dem „Anschluss“ und der Entlassung Karl Bühlers wurde Kainz zum provisorischen Leiter des Psychologischen Instituts bestellt und erhielt am 1. November 1939, nach der Entlassung Dietrich von Hildebrands, das dadurch frei gewordene Extraordinariat für Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Ästhetik und Sprachpsychologie. Er war Mitglied im NS-Lehrerbund und stellte einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NSDAP und erneuerte ihn mehrfach, blieb jedoch Parteianwärter und wurde nicht in die Partei aufgenommen. Gleichzeitig verkehrte Kainz mit den gerade in seinem wissenschaftlichen Bereich zahlreichen jüdischen Gelehrten und Kollegen, u.a. mit Charlotte Bühler und schrieb zur 2. Auflage der Sprachtheorie ihres Ehemanns Karl Bühler ein Geleitwort.

Entnazifizierung

Nach dem Zweiten Weltkrieg fällt er im Zuge der Entnazifizierung wegen seiner NDSAP-Anwärterschaft unter die generelle Enthebung Anfang August 1945. Mit Erkenntnis der Sonderkommission I. Instanz wurde er aber Mitte September 1945 für „tragbar“ erklärt, doch wurde er am 27. März 1946 vom Ministerkomitee seines Amtes enthoben. Die Entnazifizierungskommission entschied aber positiv und er wurde semesterweise zugelassen, anfangs bis Ende Oktober 1946, dann bis Ende des Studienjahres 1947/48. Die Überprüfungskommission nach Nationalsozialistengesetz 1947 beim Unterrichtsministerium stufte ihn als „minderbelastet“ ein und gestattet ihm dann am 28. Juli 1947, wieder prinzipiell eine Lehrkanzel für Philosophie an einer österreichischen Hochschule inne zu haben. Eine gewünschte Ausnahme von der Registrierung durch die Beschwerdekommission beim Innenministerium wurde Mitte Juni 1948 abgelehnt, aber am 18. November 1948 wurde er schließlich mit Zustimmung des Ministerkomitees dauernd zur Weiterverwendung an der Universität Wien zugelassen.

Am 19. Mai 1949 wurde er wieder zum außerordentlichen Professor (für Allgemeine Kunstwissenschaft) ernannt und am 27. April 1950 zum Ordinarius für Sprachpsychologie, Ästhetik, Kunstphilosophie und Geschichte der Philosophie. Ab 1949 leitete Kainz als Nachfolger von Eduard Castle auch das 1943 im Zuge der nationalsozialistischen Kulturpolitik unter Baldur von Schirach gegründete Institut für Theaterwissenschaft (bis 1954), da der erste Ordinarius des Instituts, Heinz Kindermann, wegen des NS-Verbotsgesetzes 1945 seines Dienstpostens enthoben worden war (es 1954-1966 aber wieder leitete).

Kainz war von 1950–1955 korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und 1955–1977 wirkliches Mitglied. Er war seit 1959 auch Mitglied der Finnischen Akademie der Wissenschaften. An der Universität emeritierte er 1968, hilt aber noch bis Sommersemester 1970 weiter Vorlesungen.

Kainz beschäftigte sich früh mit sprachpsychologischen Forschungen, beeinflusst u.a. von Karl Bühler. Er ging von universalen und unveränderlichen Prinzipien im Gebrauch von Sprache aus. International bekannt wurde er durch seine fünfbändige „Psychologie der Sprache“. Im dritten Band, der sich mit den Problemen der angewandten Sprachpsychologie beschäftigt, verwertet er im Kapitel „Sprachpathologie“ auch seine während des Krieges gesammelten Arbeitserfahrungen mit traumatischen Aphasien (zentralen Sprachstörungen auf Grund einer Hirnverletzung). In seinen späteren Werken zur Philosophischen Etymologie und zur Sprachverführung wandte Kainz sich einer philosophiekritischen Sprachkritik zu. Mit Kainz kam die Einheit von Philosophie und Psychologie in der Erforschung sprachlicher Phänomene zu einem Ende.

Ehrungen

Kainz wurde 1961 mit dem Wilhelm-Hartel-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet und erhielt 1968 das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Er wurde im November 1967 mit dem Ehrenring der Stadt Wien sowie der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold ausgezeichnet und im Mai 1977 noch mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. 1978 erhielt er posthum den Grillparzer-Ring.

Werke (Auswahl)

- Das Steigerungsphänomen als künstlerisches Gestaltungsprinzip (Leipzig 1924)

- Literaturwissenschaften und neue Psychologie“ (1927)

- Geschichte der deutschen Literatur: Bd. 2. Von Klopstock bis zum Ausgang d. Romantik; Bd. 3. Von Goethes Tod bis zur Gegenwart (Berlin 1928/29)

- Personalistische Ästhetik (Leipzig 1932)

- Die Sprachästhetik der Jüngeren Romantik, in: Deutsche Vierteljahresschrift 16 (1938) 219-257

- Über das Sprachgefühl (Berlin 1944)

- Psychologie der Sprache (5 Bände) (Stuttgart 1941-1969)

- Einführung in die Sprachpsychologie (Wien 1946)

- Vorlesungen über Ästhetik (Wien 1948)

- Einführung in die Philosophie der Kunst (Wien 1948)

- Die Sprache der Tiere: Tatsachen - Problemschau - Theorie (Stuttgart 1961)

- Philosophische Etymologie und historische Semantik (Graz, Wien, Köln 1969)

- Über die Sprachverführung des Denkens. Erfahrung und Denken (Berlin 1972)

- Die Sprachentwicklung im Kindes- und Jugendalter (München 1964, 1973³)

- Grillparzer als Denker. Der Ertrag seines Werks für die Welt- und Lebensweisheit (Wien 1975)

- Hauptprobleme der Kulturphilosophie (Wien 1977)

Links

> Wien Geschichte Wiki (30.03.2025)

> Wikipedia (30.03.2025)

Archiv der Universität Wien, Psych.Inst.; IP.9.5; Philosophische Fakultät Rigorosenakt PH RA 4979 (1921); Philosophische Fakultät Promotionsprotokoll IV (1913-1922) Nr. 1201; Personalbogen S 265.5.70 (1942); Personalblatt S 304.574 (4 S.); Senat GZ 539 ex 1944/45, ONr. 20

Zuletzt aktualisiert am 03/30/25