Weihnachten an der Universität Wien

Weihnachten als eines der kirchlichen Hochfeste wurde selbstverständlich auch an der Universität seit dem Mittelalter begangen. Der Jahresablauf der Universitätsangehörigen war – und ist teilweise bis heute – ebenso wie der der Gesamtgesellschaft durch kirchliche Festtage und Festzeiten strukturiert. Über die Gebräuche, Rituale und Traditionen, die an der Universität Wien bzw. von den Universitätsangehörigen in der Weihnachtszeit gepflegt wurden, finden sich jedoch über die Jahrhunderte nur fragmentarische Hinweise in den Quellen.

Mittelalter

Anhand der Statuten der einzelnen Fakultäten lassen sich für das Mittelalter rund 120 Ferientage ausmachen, d.h. ein Drittel des Jahres war (vorlesungs)frei. Allerdings waren die Ferialzeiten nicht universitätsweit geregelt, sondern jede Fakultät hatte eigene Bestimmungen. An der Theologischen Fakultät war zwischen Weihnachten und Ephiphanie (6. Jänner) vorlesungsfrei, die Juridische Fakultät sprach in ihren Statuten nur vage von Ferien zur Weihnachtszeit, während an der Artistenfakultät ganze 21 Tage ab dem Abend vor St. Thomas, also ab 21. Dezember, vorlesungsfrei waren.

Religiöse Verpflichtungen für Studenten und Lehrer

Auch wenn diese Tage Ferientage waren, heißt dies nicht, dass die Universitätsangehörigen deshalb frei hatten. Sie hatten die üblichen religiösen Verpflichtungen einzuhalten. Diese umfasste in erster Linie die Teilnahme an den weihnachtlichen Gottesdiensten. Die Universitätsbesucher, die in einer Burse wohnten, waren angehalten, vor Weihnachten (ebenso wie vor Ostern, Pfingsten und Maria Himmelfahrt) die Beichte abzulegen, damit sie danach die Kommunion empfangen konnten. In der Rosenburse wurde das Nichterscheinen zur Beichte mit dem Entzug der Fleischportionen zu den Mahlzeiten bestraft. Wenn die Stipendiaten die Beichte nicht innerhalb eines Monats nachholten, drohte ihnen gar der Verlust des Stiftplatzes. Ähnliche Bestimmungen galten für andere Stiftungen. Den Stipendiaten der Heidenburse drohte der Verlust der täglichen Weinzuteilung, die Scholaren der Lammburse hatten eine nicht näher spezifizierte Geldbuße zu bezahlen.

Dagegen verraten weder die Statuten der Bursen noch andere Quellen wie Fakultätsakten etwas über die Art und Weise, wie Weihnachten in den Studentenhäusern gefeiert wurde. Es ist allerdings zu vermuten, dass zu den Festtagen bessere Speisen als sonst gereicht wurden: So besaßen etliche Bursen Prunkgefäße, die wohl zu Festtagen oder für Ehrengäste genutzt wurden. Auch die in etlichen Stiftungen vorgeschriebenen Tischlesungen bzw. die vor und nach den Mahlzeiten zu sprechenden Gebete wurden vermutlich an die jeweiligen Feiertage angepasst.

Wie weit die Studenten an üblichen Weihnachtsbräuchen wie Krippenspielen mitwirkten, ist ebenfalls nicht aktenkundig geworden, wenngleich auch Verweise auf theaterspielende Scholaren in der älteren Literatur zur Studentengeschichte nicht fehlen. Spätestens mit der Berufung des Jesuitenordens nach Wien im Zuge der Gegenreformation (1550) gab es regelmäßige Theateraufführungen zu kirchlichen und sonstigen Festen und somit auch zur Weihnachtszeit.

Für die von den Jesuiten gegründeten Schüler- und Studentenkongregationen (an der Universität Wien gab es drei Kongregationen für Schüler der Grammatikklassen, der Rhetorik- und Poetikklassen sowie für Studenten) sind ab dem 17. Jahrhundert spezielle Neujahrsbräuche nachweisbar. Allgemein dienten die Kongregationen der Förderung eines gottgefälligen katholischen Lebens. Für die Mitglieder waren regelmäßige Versammlungen mit Predigten und gemeinsamem Gebet, öffentliche Bußzeremonien und die Teilnahme an den großen Prozessionen vorgeschrieben. Daneben unterstützten sie den Orden bei seiner Missionstätigkeit, die eng mit dem Unterricht verknüpft war. Am Tag vor Neujahr wurden an die Mitglieder der Kongregationen sowie an Förderer und Gönner Heiligenbilder und Andachtsbücher verteilt. Dies kann als gegenreformatorische Interpretation der schon früher durch Kinder und Jugendliche praktizierten Sitte der Neujahrswünsche interpretiert werden. Zur Abwendung von Unglück im kommenden Jahr sprachen die Kinder die Glückwünsche aus und erhielten dafür kleine (Geld)Geschenke.

Die Neujahrswünsche wurden von den Schülern und Studenten bis ins 19. Jahrhundert gepflegt: Noch 1822 verfügte das philosophische Vizedirektorat, dass die Gymnasialschüler neben dem 25. und 26. Dezember auch den Tag vor Neujahr frei bekommen sollten und begründete dies mit der weitverbreiteten Sitte der Neujahrswünsche. Die Reduzierung der unterrichtsfreien Zeit auf diese drei Tage wurde noch im selben Jahr auch auf die Hochschulen ausgedehnt.

Während die Studenten zumindest wenige Tage unterrichtsfrei hatten, lief die Universitätsadministration weitgehend unbeeinflusst von den Ferienzeiten weiter. Fakultätssitzungen fanden auch während der vorlesungsfreien Zeiten statt und keineswegs nur ausnahmsweise zu besonders dringlichen Fragen. Stichproben in den Fakultätsakten ergeben, dass regelmäßig Sitzungen rund um die Weihnachtsfeiertage stattfanden und dass dabei Routineangelegenheiten wie Zulassung zu Prüfungen, Aufnahme in die Fakultät u.ä. verhandelt wurden. Zu den von den Dekanen bei der Verrechnung von Wein und Süßigkeiten erwähnten Feierlichkeiten gehörten zweifellos auch jene rund um Weihnachten/Silvester.

Zu den religiösen Verpflichtungen der Fakultätsmitglieder gehörte ebenfalls der Besuch der Gottesdienste. Die Mitglieder der Theologischen Fakultät waren zu regelmäßigen Predigten bei akademischen Gottesdiensten verpflichtet. Die Weihnachtsgottesdienste fanden in St. Stephan statt, für die Predigten wurde jeweils ein Mitglied der Fakultät bzw. ein Student bestimmt. Für die Theologiestudenten waren die Predigten eine Voraussetzung für die Zulassung zu den Graduierungen. Die Tradition der akademischen Predigt zu Weihnachten wurde 1783 beendet.

Die Teilnahme an den akademischen Gottesdiensten und die regelmäßige Beichte (belegt durch die an die Beichtkinder ausgegebenen Beichtzettel) waren bis ins 19. Jahrhundert verpflichtend. Geschmückt mit ihren akademischen Insignien nahmen Rektor und Dekane am 24. und später auch am 26. Dezember an den Kirchenfeiern in der Stephanskirche teil. Nachdem Rektor Karl von Littrow 1869 diese mehrhundertjährige Tradition nicht fortgesetzt hatte, beschloss das Konsistorium 1873 offiziell die Abschaffung der Teilnahme der Universitätsvertreter an diesem kirchlichen Hochamt.

Ferienzeiten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert

Die insgesamt ausufernde Zahl an Ferientagen wurde im Zuge der Universitätsreformen unter Ferdinand I. verkürzt. Durch die Reformatio nova von 1554 wurden die über 100 Ferientage auf 86 reduziert, für Weihnachten bedeutete dies eine Verkürzung auf die Zeit zwischen Heiligabend und dem Fest der Beschneidung des Herren (1. Jänner). Diese achttägige Ferienzeit wurde 1719 bestätigt, aber bereits 1724 auf 14 Tage ausgedehnt. Ab dem späten 18. Jahrhundert wurde die vorlesungsfreie Zeit auf die drei Tage vom 24. bis 26. Dezember beschränkt, 1822 leicht verändert auf 25. und 26. Dezember sowie den Tag vor Neujahr.

Die Weihnachtsferien wurden in den folgenden Jahrzehnten wieder sukzessive verlängert. Die Universitätsgesetze von 1849 und 1873 legten die vorlesungsfreie Zeit schließlich auf den heutigen Umfang fest: 14 Tage vom 24. Dezember bis zum Tage nach Epiphania (6. Jänner).

Zahlreich dokumentiert sind jedoch seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert verschiedene äußere Anlässe, die sich auch auf die Dauer der Weihnachtsferien auswirkten: So war es 1889 die in Europa grassierende Influenza-Epidemie, die um Weihnachten in Wien ihren Höhepunkt erreichte und das Rektorat der Universität Wien dazu bewegte, die Ferien um einige Tage zu verlängern.

Im beginnenden 20. Jahrhundert hatten dann vor allem politische Auseinandersetzungen aufgrund von Nationalitätenkonflikten innerhalb des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn wiederholt Sperrungen der Universität über die festgelegten Ferientage hinaus zur Folge. Insbesondere die unerfüllte Forderung der italienischen Bevölkerungsgruppe nach Schaffung einer italienischsprachigen Universität innerhalb der Habsburgermonarchie führte über Jahre hinweg immer wieder zu Störungen des Vorlesungsbetriebs, Besetzungen, gewalttätigen Zusammenstößen und Ausschreitungen. In den Jahren 1903–1908 wurden die zweiwöchigen Weihnachtsferien wiederholt ausgeweitet, um die aufgeheizten Konflikte „abkühlen“ zu lassen und Schäden am Hauptgebäude der Universität Wien zu reparieren.

Um in der Notsituation unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg Beheizung und Beleuchtung zu sparen, begannen die Weihnachtsferien 1918 bereits am 12. Dezember und wurden für das Hauptgebäude bis 2. Februar 1919 (7,5 Wochen) ausgedehnt.

1932 waren es gewalttätige Ausschreitungen der nationalsozialistisch geführten „Deutschen Studentenschaft“ gegen jüdische, linke und liberale Kolleg*innen, aufgrund derer die Universitätsleitung beschloss, die Weihnachtsferien in diesem Jahr bereits am 12. Dezember beginnen und Mitte Jänner enden zu lassen (5 Wochen).

Aufgrund von Kohlemangel und mangelhafter Stromversorgung war die Universität Wien während des Zweiten Weltkrieges sowie in ersten Nachkriegsjahren ebenso gezwungen, die Winterferien um mehrere Wochen auszudehnen. Offiziell wurden die Ferienzeiten für die Wiener Hochschulen nach Kriegsende 1945 angeglichen: Die Weihnachtsferien wurden für 19. Dezember bis 7. Jänner festgelegt und durch das AHStG 1966 nochmals bestätigt.

Weihnachtsfeiern in politischen Krisenzeiten

Im Umfeld der Universität begannen im ausgehenden 19. Jahrhundert katholische Studentenverbindungen und akademische Burschenschaften mit der Veranstaltung von Weihnachtskommersen, die meist durch das Singen von Weihnachtsliedern sowie Reden „Alter Herren“ eingeleitet wurden und mit einem gemeinsamen Essen und Umtrunk endeten. Traditionen, Gebräuche und Rituale rund um Weihnachten an der Universität Wien, die über Weihnachtsfeiern der Mitarbeiter*innen der einzelnen Institute und Abteilungen hinausgehen, sind kaum überliefert.

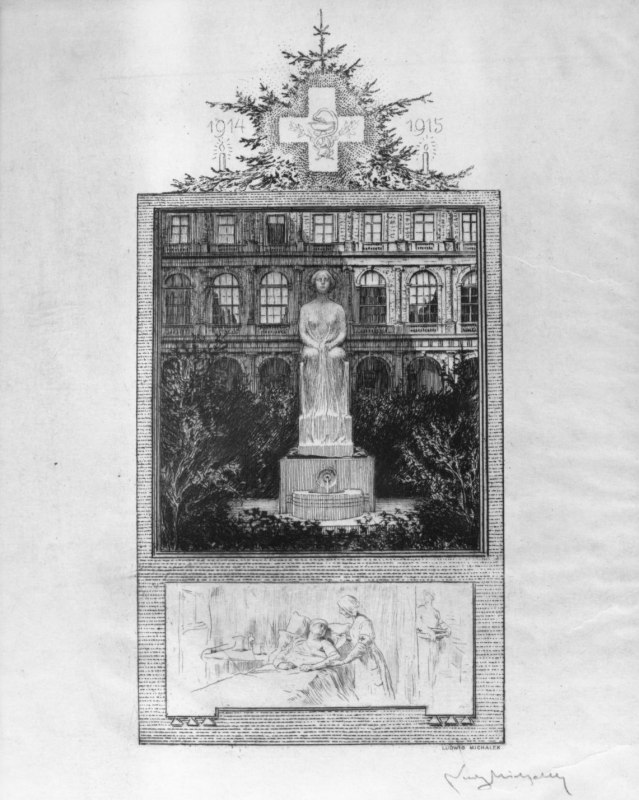

War das Hauptgebäude an den Weihnachtstagen seit seiner Eröffnung 1884 immer eher menschenleer gewesen, stellen die Jahre 1914/15 eine Ausnahme dar: Kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges war es teilweise zu einem Hilfslazarett für Verwundete umfunktioniert worden. Für die hunderten untergebrachten Soldaten sowie für Ärzte, freiwillige Pflegerinnen und Gäste aus akademischen Kreisen veranstaltete die Universität zu Weihnachten 1914 und 1915 eine große Feier. Im mit Christbäumen geschmückten großen Festsaal, der den Soldaten sonst als zentraler Speisesaal diente, sangen Knabenchöre Weihnachtslieder und der Rektor sowie andere akademische Funktionäre hielten Reden, in denen sie die Heldentaten der Armee und den Kaiser als „Friedensfürsten“ huldigten. Ein Damenkomitee verteilte durch Spenden erhaltene Winterkleidung, Gebrauchsgegenstände sowie Genussmittel, Tabak und Esswaren an die Soldaten, die schließlich ein durch Spenden verbessertes Abendessen erhielten. Den freiwilligen Hilfskräften des Spitals verlieh die Universität zu diesem Anlass jeweils eine Weihnachtsgabe: 1914 eine Gedenkmünze aus Bronze mit dem Siegel der Universität, 1915 ein künstlerisch gestaltetes Erinnerungsblatt mit Motiven aus der Universität und der Krankenpflege. Nach der Schließung des Lazaretts im Herbst 1916 plante die Universität für Weihnachten 1916, kriegsgefangenen Studenten und anderen Universitätsangehörigen „Liebesgaben“, v.a. Bücher, zu übermitteln.

In der Not der Nachkriegszeit erlangten ab 1918 verschiedene Studentenunterstützungsvereine eine bedeutende Rolle. So veranstaltete etwa die „Akademikerhilfe“ alljährlich Weihnachtsfeiern für katholische Studenten aus Österreich, die in Wiener Studentenheimen untergebracht waren, bei denen gesammelte Kleiderspenden verteilt wurden. Neben den traditionellen Weihnachtskommersen und -kneipen der Burschenschaften und katholischen Verbindungen ist anzunehmen, dass auch die 1919 gegründete deutschnational orientierte „Deutsche Studentenschaft“ Weihnachtsfeiern für „ihre“ Studenten veranstaltete. Verschiedene Studentenvereinigungen, darunter das „Amt für Leibesübungen“ der Deutschen Studentenschaft oder auch die Sozialistische Studentenschaft, organisierten ab den 1920er-Jahren Wintersportlager/Skikurse für Studierende in den Weihnachtsferien.

Rund um den orthodoxen Weihnachtstag im Jänner hielt das 1918 in Wien begründete bulgarische Studentenkonvikt alljährlich eine Feier ab. Das Konvikt für 25 bis 30 Studierende war mit finanzieller Unterstützung österreichischer und bulgarischer Behörden, Wirtschaftsunternehmen und Bankiers eingerichtet worden und sollte die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen Österreichs zu dem ehemaligen Kriegsverbündeten Bulgarien stärken. Der gezielt forcierte Zustrom von Studenten aus Bulgarien führte zu einer Zahl von rund 2.000 bulgarischen Studenten der Universität Wien im Jahr 1921. Entsprechend entwickelte sich die traditionelle Weihnachtsfeier des bulgarischen Konvikts in den 1920er-Jahren zu einem gesellschaftlichen Event, an dem Vertreter der Politik, Diplomaten, Hochschulrektoren und Professoren, die Deutsche Studentenschaft, Burschenschaften u.a. Ehrengäste teilnahmen.

Nach dem „Anschluss“ 1938 bzw. Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden für die wenigen verbliebenen ausländischen Studierenden – aus verbündeten Staaten wie Bulgarien, Ungarn, Italien – Weihnachtsfeiern von der nationalsozialistischen Studentenführung forciert und medial groß zelebriert.

In den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielten die von der neugebildeten Österreichischen Hochschülerschaft sowie verschiedenen Studentenvereinigungen veranstalteten Weihnachtsfeiern wieder eine wichtige Rolle für bedürftige Studierende (sowie deren Kinder).

Um auch den Universitätsangestellten über die Weihnachtsferien Freizeit zu ermöglichen, wurde in der Zweiten Republik auf Institutsebene teilweise individuell beschlossen, in den Herbstmonaten Überstunden zu leisten, die während der Ferien als Freizeit gegengerechnet wurden. Zumindest für das Jahr 1974 ist belegt, dass das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung den 24., 27., 30. und 31. Dezember für dienstfrei erklärte.

Neue Traditionen im 21. Jahrhundert

Seit 1999 – ein Jahr nach Eröffnung des neuen Campus der Universität Wien – dient der größte Innenhof des Campus alljährlich im November und Dezember als Veranstaltungsort für einen Adventmarkt. Das sogenannte Weihnachtsdorf am Campus, das 2024 sein 25. Jubiläum feiert, entwickelte sich zu einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte Wiens.

Die 2006 durch die Versetzung des Siegfriedskopfes in den Arkadenhof freigewordene prominente Stelle in der Aula des Hauptgebäudes der Universität Wien wird seit einigen Jahren neu genutzt, um hier in der Adventszeit einen zentralen Christbaum der Universität zu platzieren.

An der Fakultät für Informatik organisiert Professor Peter Reichl seit 2016 alljährlich eine humorvolle Weihnachtsvorlesung mit interdisziplinärer Unterstützung zahlreicher Wissenschafter*innen.

Bereits im frühen 20. Jahrhundert waren Weihnachtsbräuche Thema wissenschaftlicher Beschäftigung an der Universität Wien, etwa in den Dissertationen von Johann Straberger („Weihnachtsfeuer im Freien“, 1912), Elisabeth Weiser („Jul. Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsbaum. Eine volkskundliche Untersuchung ihrer Geschichte“, 1922), Rudolf Preitensteiner („Das geistliche Volkslied in Niederösterreich, mit besonderer Berücksichtigung des Weihnachtsliedes“, 1932) und Leopold Schmidt („Untersuchungen zur Formgeschichte der deutschen Weihnachtspiele“, 1934).

Quellen

Archiv der Universität Wien, Fakultätsakten.

Archiv der Universität Wien, CA 4.0.971 (1788).

Archiv der Universität Wien, THK VD 2.412 Mitteilung über die Beschränkung der Weihnachtsferien […], 1823.

Archiv der Universität Wien, Rektorat GZ 80 aus 1974/75.

Zeitungsartikel (19. und 20. Jahrhundert) aus ANNO | www.anno.onb.ac.at.

-

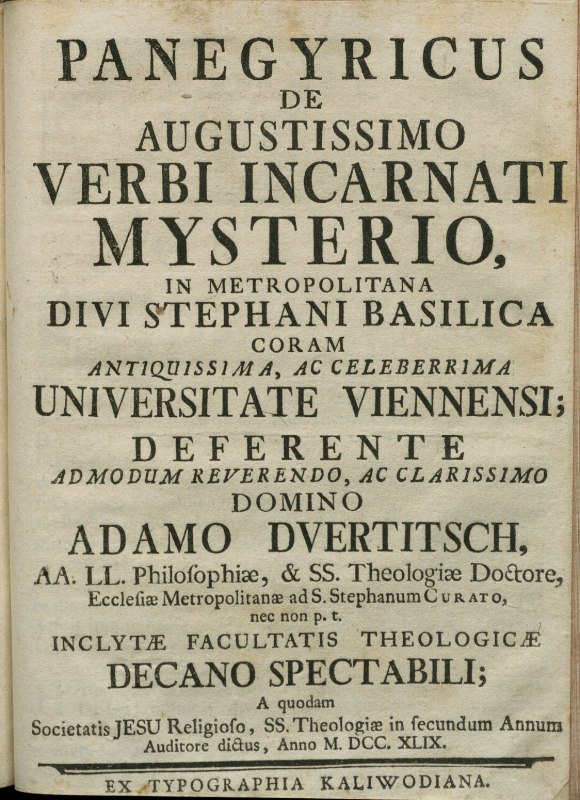

Titelblatt des 'Panegyricus De Augustissimo Verbi Incarnati Mysterio in Metropolitana Divi Stephani Basilica Coram Antiquissima, Ac Celeberrima Universitate Viennensi'

Titelblatt der Weihnachtspredigt, die 1749 in St. Stephan von einem namentlich nicht genannten Theologiestudenten und Angehörigen des Jesuitenordens...

-

Titelvignette der in St. Stephan 1749 gehaltenen Weihnachtspredigt

Im Zentrum der Vignette findet sich die Darstellung der Heilige Familie im Stall von Bethlehem, umgeben von Rankenwerk.

-

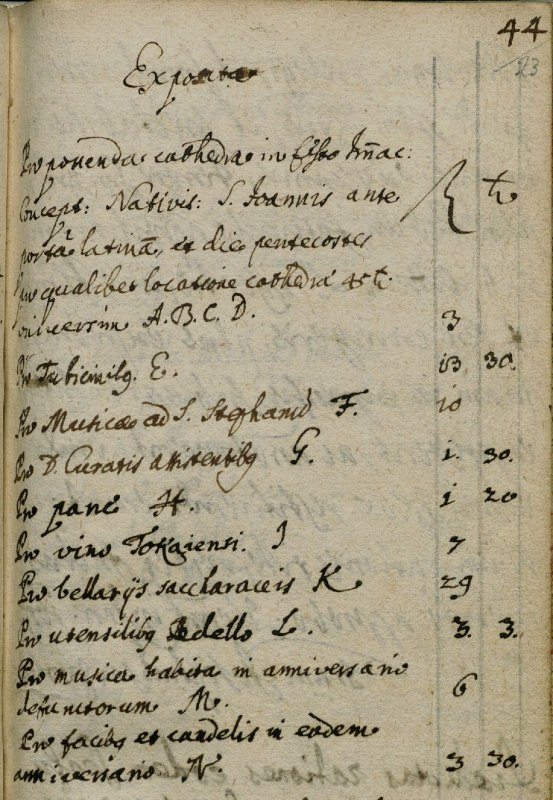

Ausgaben für verschiedene Feierlichkeiten der Theologischen Fakultät im Wintersemester 1691/92

Abrechnung von Paul Hansiz SJ für seine Amtszeit als Dekan. An Ausgaben verbuchte er u.a. die Ausrichtung von Gottesdiensten zum Fest der...

-

„Weihnachtskommers der ‚Norica‘“, Zeitungsartikel in Reichspost vom 12. Dezember 1907

-

Weihnachtsfeier des Verwundetenspitals im Großen Festsaal der Universität Wien 1914

-

Mitarbeiter*innen des Verwundetenspitals, 1914/15

-

Weihnachtsgabe des Verwundetenspitals der k. k. Universität Wien 1915: Gedenkblatt mit Abbildung des Kastaliabrunnens im Arkadenhof sowie einer Szene aus einem Krankenzimmer, 1915

Kastaliabrunnen mit Bibliothekstrakt im Hintergrund, darunter ein Krankenzimmer. Diese Darstellung wurde ursprünglich als Exlibris für eine...

-

„Die Weihnachtsferien an den Hoch- und Mittelschulen“, Zeitungsartikel in Der Abend vom 10. Dezember 1932

-

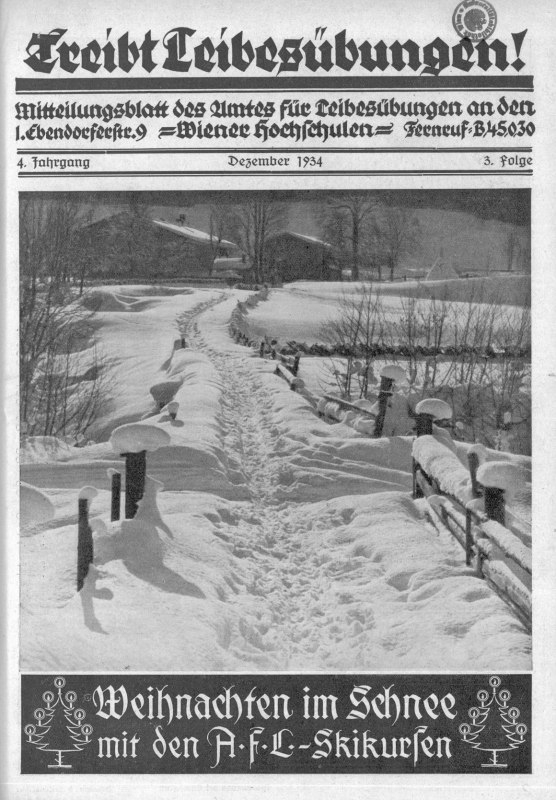

„Weihnachten im Schnee mit den A.f.L.-Skikursen“, Titelblatt „Treibt Leibesübungen! Mitteilungsblatt des Amtes für Leibesübungen an den Wiener Hochschulen“, Dezember 1934

-

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien

-

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien: Denkmal für Theodor Billroth, 2022

-

Weihnachtsbaum im Hauptgebäude der Universität Wien, 2014

-

Weihnachtsbaum im Hauptgebäude der Universität Wien, Dezember 2018

-

Weihnachtsbaum im Hauptgebäude der Universität Wien, 2020/21

-

Arkadenhof der Universität Wien im Winter

-

Neujahrswünsche der Universität Wien

Last edited: 01/09/25