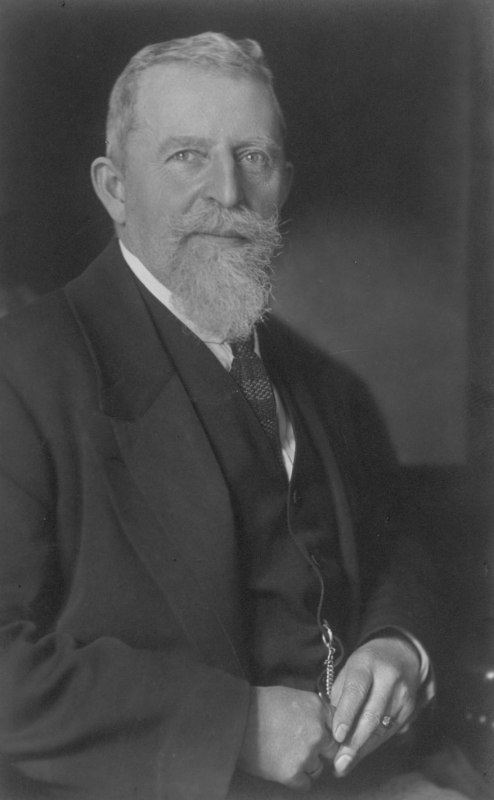

Rudolf Much, Univ.-Prof. Dr. phil.

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

| Denkmal Arkadenhof | 1952 | Philosophische Fakultät |

|

Die Ehrung wird 2022/23 als „diskussionswürdig“ eingestuft, da Rudolf Much an der Universität Wien als Förderer des Antisemitismus und Deutschnationalismus bzw. Nationalsozialismus wirkte.

- Germanistik

- Germanische Sprachgeschichte und Altertumskunde

- Philosophische Fakultät

Rudolf Much wurde am 7. Oktober 1862 als Sohn des Juristen, Finanzbeamten und Frühgeschichtsforschers Matthäus Much, der nach seiner Eheschließung 1860 als Verwalter in der Zitherfabrik seines Schwiegervaters arbeitete, geboren. Er besuchte 1872–1877 das Schottengymnasium in Wien und 1877–1880 das Staatsgymnasium in Wien-Josefstadt, wo er mit Auszeichnung maturierte. Danach studierte er 1880–1886 Klassische Philologie, Germanistik und Naturwissenschaften an der Universität in Wien und promovierte 1887 mit Auszeichnung mit der Arbeit „Zu Deutschlands Vorgeschichte“ bei Richard Heinzel in Germanistik. 1893 erfolgte seine Habilitation zum Thema „Deutsche Stammsitze. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte Deutschlands“ neuerlich bei Heinzel. Die Abhandlung war bereits im Jahr zuvor in drei Teilen gedruckt worden (1. Die Südmark der Germanen, 2. Die Germanen am Niederrhein, 3. Goten und Ingwäonen, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 17, 1892, S. 1–221).

Gemeinsam mit seinem Vater zählte er laut Otto H. Urban zu jener Gruppe um Georg von Schönerer, die am 8. März 1888 in die Redaktion des „Neuen Wiener Tagblatts“ eingedrungen war. Als Folge der Schlägerei verlor Schönerer sein Reichsratsmandat. Ebenfalls 1888 sowie 1904 unternahm Much Studienreisen nach Dänemark, Schweden, Wales und Irland, um seine Kenntnisse der lebenden nordgermanischen und keltischen Sprachen zu erweitern. Von 1893 bis 1904 war er als Privatdozent für Germanische Sprachgeschichte und Altertumskunde an der Universität Wien tätig.

1901 a. o. Professor, hielt er ab 1902 Vorlesungen über germanische und keltische Altertumskunde sowie skandinavische Sprachen und Literaturen. Von 1904 bis 1906 war er als ao. Professor für Germanische Sprachgeschichte und Altertumskunde und von 1906 bis zu seiner Emeritierung 1934 als o. Professor für Germanische Sprachgeschichte und Altertumskunde sowie ab 1907 zusätzlich für skandinavische Sprachen und Literaturen zuständig. Zu seinen Schülern zählten Siegfried Gutenbrunner, Otto Höfler, Julius Pokorny, Walter Steinhauser, Robert Stumpfl, Lily Weiser und Richard Wolfram. Much spezialisierte sich auf germanische Altertumskunde und altgermanische Sprachwissenschaft sowie auf das vergleichende Studium germanischer und keltischer Kulturen. 1909 begründete er gemeinsam mit Rudolf Meringer und Wilhelm Meyer-Lübke die Zeitschrift „Wörter und Sachen“. Von 1911 bis 1919 erschienen 250 ethnographische Artikel im von Johannes Hoopsʾ begründeten „Reallexikon der Germanischen Altertumskunde“. Als Muchs Hauptwerk gilt der posthum erschienene Kommentar zur „Germania“ von Tacitus („Die Germania des Tacitus“, 1937).

Much gehörte zahlreichen in- und ausländischen Gesellschaften und Akademien an: 1907 korrespondierendes Mitglied der philosophisch-historischen Klasse und 1912 wirkliches Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 1928 korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mitglied der Königlichen Gesellschaft der humanistischen Wissenschaft (Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet) in Uppsala, Ehrenmitglied der Gesellschaft für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte in München, korrespondierendes Mitglied der k. k. Zentralen Kommission zur Erforschung der Kunst- und historischen Denkmäler sowie der Deutschen Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei. Ab 1904 war er Erster Sekretär der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Much zählte außerdem zur antisemitischen Professorengruppe „Bärenhöhle“ um den Paläontologen Othenio Abel an der Universität Wien und ab 1926 zu den Förderern des „Akademischen Vereins der Germanisten in Wien“, der nur „Arier“ aufnahm und 1925 Frauen von der Mitgliedschaft ausschloss. Anlässlich seines Ruhestandes erhielt er 1934 das Komturkreuz des österreichischen Verdienstordens.

Innerhalb der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien war er Obmann der Kommission zur Förderung prähistorischer Forschungen und Ausgrabungen auf österreichischem Gebiete (1919–1936) und gehörte zahlreichen weiteren Kommissionen wie der Kommission zur Herausgabe eines Österreichisch-Bayerischen Wörterbuches (1911–1931), der Vereinigten Weistümer- und Urbar-Kommission (1912–1936), der Kommission für die historisch-archäologische und philologisch-ethnographische Durchforschung der Balkanhalbinsel (1917–1936) und der Kommission zur Herausgabe der in den Kriegsgefangenenlagern aufgenommenen Gesänge und Texte (1921–1936) an.

Die Matthäus-und-Rudolf-Much-Preisstiftung für Urgeschichtsforschung an der Akademie der Wissenschaften in Wien wurde 1941 von der Prähistorischen Gesellschaft begründet. Der Preis wurde dreimal vergeben: 1942 an Martin Hell, 1943 an Alexander von Seracsin und 1944 an Hans Dolenz. Das Vermögen der Stiftung wurde durch Spenden der Reichsstatthalter der Reichsgaue Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steiermark und Wien (einzig Tirol-Vorarlberg beteiligte sich nicht) sowie der Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“, der Reichswerke Aktiengesellschaft Alpine Montanbetriebe „Hermann Göring“ und der Wiener Prähistorischen Gesellschaft aufgebracht. Die Stiftung wurde 1955 aufgelöst.

1952 wurde im Arkadenhof der Universität Wien Muchs von Franz Pixner 1934 angefertigte Büste aufgestellt.

Archiv der Universität Wien, PH PA 2681 Personalakt Rudolf Much

Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Personalakt Rudolf Much

Zuletzt aktualisiert am 11.04.2025 - 16:42