Helene Richter, Dr. h.c.

Schriftstellerin, Anglistin und Theaterhistorikerin

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

| Tor der Erinnerung | Richter-Tor | 1998/99 | Geisteswissenschaftliche Fakultät |

|

| Raumbenennung | Helene Richter-Saal | 2019 | Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät |

|

- Anglistik

- Theaterwissenschaft

- Philosophische Fakultät

Helene Richter stammte aus einer großbürgerlichen assimilierten jüdischen Familie. Ihr Vater Maximilian Richter (1824–1890) war Chefarzt der k. k. Südbahn, ihre Mutter Emilie, geb. Lackenbacher (1832–1889), kam aus einer Budapester Patrizierfamilie. Gemeinsam mit ihrer Schwester, der späteren Romanistin und ersten außerordentlichen Professorin Elise Richter, erhielt Helene Richter im Elternhaus Privatunterricht, da der Besuch des Gymnasiums für Frauen damals noch verboten war. Sie bildete sich durch autodidaktische Studien und ab 1891 als Gasthörerin in Vorlesungen an der Universität Wien weiter, deren regulärer Besuch damals ebenfalls für Frauen noch verboten war. Obwohl sprachbegabt wie ihre Schwester Elise, entschied sie sich, anders als diese, gegen eine akademische Laufbahn. Sie wurde zunächst Schriftstellerin und veröffentlichte Gedichte, Romane und Novellen. Sie unternahm auch ausgedehnte Reisen durch Europa und Nordafrika.

Helene Richter wandte sich aber rasch dem wissenschaftlichen Schreiben zu, wurde eine bekannte Publizistin, Theaterkritikerin und -historikerin. Ihre wissenschaftliche Werke schrieb sie vor allem auf dem Gebiet der englischen Literatur, verfasste aber auch Burgtheaterrezensionen für literarische Jahrbücher. 1886 begann sie ihre Shelley-Studien und publizierte 1892 in der „Vossischen Zeitung" eine Arbeit über Percy Bysshe Shelley, dessen Versdrama „Der entfesselte Prometheus", von ihr übersetzt und kommentiert, 1895 in Reclams Universal-Bibliothek erschien. 1897 erschien ihr Buch über die Galionsfigur des Feminismus „Mary Wollstonecraft“ anlässlich deren 100. Geburtstages, im Jahr darauf die 640 Seiten starke Biografie über Percy Bysshe Shelley. Später folgten Dichtermonografien englischer Autor*innen wie William Shakespeare, George Eliot, Percy Bysshe Shelley, William Blake und Lord Byron. Ihre Anerkennung als Anglistin erarbeitete sie sich aber auch mit der dreibändigen „Geschichte der englischen Romantik“ (1911–1918), und ihren Beiträgen zur Shakespeareforschung und Theatergeschichte.

Mit ihrer jüngeren Schwester Elise, beide unverheiratet, lebte sie in dem nach ihren Plänen erbauten Haus im Wiener Cottageviertel in Wien 19, Weimarer Straße 83. Dort bauten sie eine umfangreiche Privatbibliothek auf und führten ab 1906 einen Salon, der über Jahre hinweg Treffpunkt bedeutender Wissenschaftler*innen und Künstler*innen war und als einer der letzten noch bis 1938 bestand..

Obwohl seit 1911 evangelisch AB getauft, wurden sie nach dem „Anschluss“ nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen als Jüdinnen verfolgt. Die betagten Schwestern lehnten mit dem Argument „alte Bäume verpflanzt man nicht“, die Auswanderungsunterstützung der „International Federation of University Women“ ab. In ihrem eigenen Haus auf eine kleine Wohnung reduziert, wurde ihre Bibliothek unter politischem Druck zwangsverkauft und gelangte an die Universität Köln. Kurz darauf mussten die Schwestern am 12. März 1942 ihre Räume ganz verlassen und zwangsweise in das Jüdische Altersheim Wien 9, Seegasse 9 ziehen. Am 9. Oktober 1942 wurden Helene und Elise Richter mit dem 45. Transport aus Wien in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Helene Richter starb dort wenige Wochen später am 8. November 1942.

Werke

Zu ihren Werken zählen u.a. Mary Wollstonecraft. Die Verfechterin der „Rechte der Frau“ (1897), Percy Bysshe Shelley (1898), William Blake (1906), George Eliot. Fünf Aufsätze (1907), Geschichte der englischen Romantik Bd. 1 (1911), Bd.2 (1916) Schauspieler – Charakteristiken (1911), Oscar Wildes künstlerische Persönlichkeit. Englische Studien (1912), G. B. Shaw. Englische Studien (1913), Unser Burgtheater (1918), Shakespeare, der Mensch (1923), Josef Lewinsky. Fünfzig Jahre Wiener Kunst und Kultur. Zum 150-jährigen Jubiläum des Burgtheaters (1926) Lord Byron. Persönlichkeit und Werk (1929), Shakespeares Gestalten (1930), Joseph Kainz (1931), Die 3 großen Tragödinnen des Burgtheaters im 19.Jahrhundert. Bd.1: Sophie Schröder, Bd. 2: Julie Rettich, Bd. 3: Charlotte Wolter (1938, maschin. Manuskript). Posthum erschien aus ihrem Nachlass: Auguste Wilbrandt-Baudius. Der Weg einer großen Burgschauspielerin (1963, hg. v. Rainer Zitta).

Ehrungen

Sie war Ehrenmitglied des Verbandes der akademischen Frauen Österreichs, erhielt 1931 zum 70. Geburtstag Ehrendoktorate der Universitäten Heidelberg und Erlangen und wurde im selben Jahr von der Stadt Wien zur Ehrenbürgerin ernannt.

2007 stiftete Franz Karl Stanzel den nach ihr benannten „Helene-Richter-Preis für hervorragende literaturwissenschaftliche Arbeiten“.

2008 wurde in Wien-Floridsdorf eine bis dahin nach der NS-belasteten Theaterwissenschafterin Margret Dietrich benannte Gasse umbenannt in Helene-Richter-Gasse.

An der Universität Wien wurde sie 1998 durch die Benennung eines der „Tore der Erinnerung“ am Campus der Universität Wien gemeinsam mit ihrer Schwester geehrt (Richter-Tor, Eingang Garnisongasse).

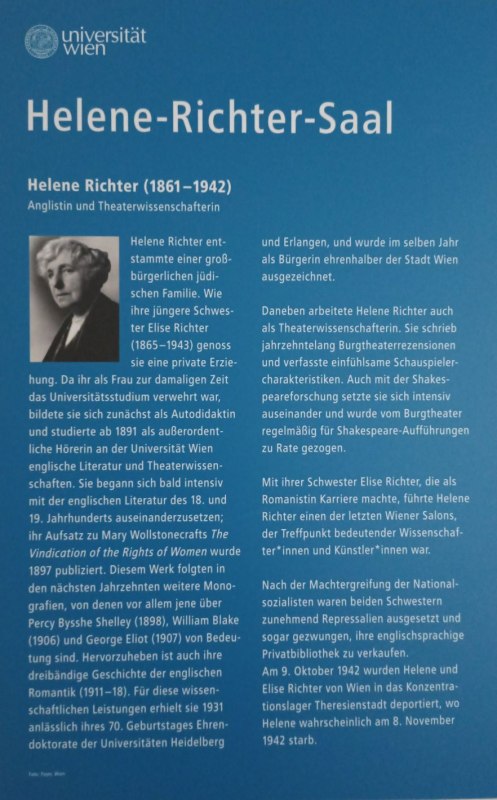

Am 13. Juni 2019 wurde der „Unterrichtsraum“, ein großer Hörsaal am Institut für Anglistik (UniCampus Hof 8 3G-EG-21), auf Antrag der Dekanin der Philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät vom Senat nach der großen Anglistin „Helene Richter Saal“ benannt.

Am 13. Juni 2019 benannte der Senat der Universität Wien den „Unterrichtsraum“, einen großen Hörsaal am Institut für Anglistik (Campus der Universität Wien, Hof 8, 3G-EG-21), auf Antrag der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät nach der großen Anglistin „Helene Richter Saal“.

Der umfangreiche Nachlass von Helene und Elise Richter befindet sich heute in der Wienbibliothek im Rathaus.

Links

> Wikipedia (abgerufen am 26.03.2025)

> Wien Geschichte Wiki (abgerufen am 26.03.2025)

> Österr. Biogr. Lexikon (abgerufen am 26.03.2025)

> Ariadne (abgerufen am 26.03.2025)

> BiografiA (abgerufen am 26.03.2025)

> Digital WienBibliothek (abgerufen am 26.03.2025)

Zuletzt aktualisiert am 04.04.2025 - 03:44