Theaterwissenschaft | Theater-, Film- und Medienwissenschaft

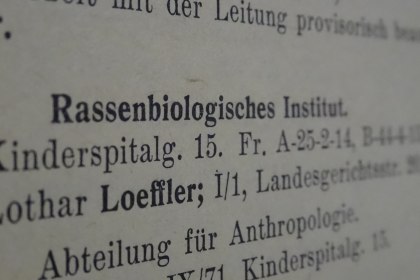

Das sogenannte ‚Zentralinstitut für Theaterwissenschaft’ ist eines von neun Instituten, die im Nationalsozialismus an der Universität Wien gegründet wurden. Dies ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Angesichts von Weltkrieg und Holocaust stellt sich die Frage nach der Bedeutung dieser Disziplin für das NS-Regime. Zumal war die Errichtung neuer Lehrstühle, aufgrund der veränderten finanziellen und personellen Bedingungen, seit Kriegsbeginn untersagt. Die durchaus umstrittene Gründung des ‚Zentralinstituts’ ist dementsprechend sowohl bezeichnend für die der Disziplin beigemessene politische und ideologische Relevanz als auch für die Instrumentalisierung universitärer Institutionen durch das NS-Regime. Einer kurzen Periode der vermeintlichen Entnazifizierung folgten im Postnazismus ein erneutes Anknüpfen an Inhalte, Strukturen und Vorhaben der NS-Gründungsphase sowie die Wiedereinsetzungen von NS-belasteten Lehrenden, die das Institut über Jahrzehnte prägten.

Gründung im Nationalsozialismus

Im Zuge der akademischen Institutionalisierung der Disziplin Theaterwissenschaft wurden ab 1919 an deutschen Universitäten theaterwissenschaftliche Abteilungen, Seminare und Institute errichtet. Als wegweisender Initiator dieser Entwicklung gilt der Literaturwissenschaftler Max Herrmann, auf dessen Engagement die Gründung des Theaterwissenschaftlichen Instituts an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität 1923 zurückzuführen ist. Dieses leitet Herrmann – gemeinsam mit Julius Petersen – bis zu seiner rassistisch begründeten Zwangspensionierung 1933. 1942 wurde Herrmann im KZ Theresienstadt ermordet. Zu diesem Zeitpunkt bestanden theaterwissenschaftliche universitäre Einrichtungen in Berlin, Frankfurt am Main, Jena, Kiel, Köln, Königsberg und München.

In der Kommissionssitzung der Philosophischen Fakultät der Universität Wien wurde am 4. Jänner 1941 die Errichtung eines Lehrstuhls für Theaterwissenschaft sowie dessen Besetzung mit dem in Münster lehrenden Literaturwissenschaftler Heinz Kindermann diskutiert. Die ‚Anregung’ zu dieser Institutsgründung erfolgte durch Walter von Boeckmann, dem Kurator der wissenschaftlichen Hochschulen in Wien, im Auftrag seines Vorgesetzten, dem Wiener Reichsstatthalter Baldur von Schirach. Dies wurde sowohl vom Reichserziehungs- als auch vom Propagandaministerium befürwortet. Schirachs Engagement für die Errichtung des Instituts ist auf dessen kulturpolitisches Profilierungsstreben und seine Absicht, Wien als kulturelles Zentrum des Großdeutschen Reichs zu positionieren, zurückzuführen. Kindermann als profilierter NS-Literaturwissenschaftler und kulturpolitischer Berater des Gauleiters von Westfalen-Nord versprach mit einem von ihm geleiteten Institut diese Ambitionen zu unterstützen. Es galt die Ausbildung von zukünftigen Mitarbeitenden in kulturellen Einrichtungen und Propagandamedien sowie die ideologische Ausrichtung von Theater und Film zu steuern und zu kontrollieren. Die Universität Wien reagierte sowohl auf den Vorschlag zur Errichtung eines theaterwissenschaftlichen Lehrstuhls als auch auf die Berufung von Heinz Kindermann mit Ablehnung. Der Rektor Fritz Knoll und der Dekan der Philosophischen Fakultät, Viktor Christian, äußerten vehemente Bedenken gegen diesen geplanten Eingriff in die Hochschulautonomie. Sie argumentierten für die höhere außenpolitische Dringlichkeit und Kriegswichtigkeit anderer Disziplinen als Theaterwissenschaft. Scharfe inhaltliche Kritik an der fachlichen Kompetenz von Heinz Kindermann, vor allem dessen theaterspezifischen Publikationen, kam von Dekan Christian, NS-Dozentenführer Arthur Marchet und vom prominenten NS-Literaturhistoriker Josef Nadler. Nadler bezeichnete diese abfällig als ‚Gelegenheitsschriften’. Im Dezember 1942 wurde ein Dreiervorschlag präsentiert, der Kindermann listete, allerdings an dritter Stelle, hinter dem in Rostock lehrenden Willi Flemming und dem Kölner Carl Niessen. Nadler kommentierte diesen Dreiervorschlag erneut mit Kritik an Kindermann, dem er vorwarf, die wissenschaftlichen Inhalte seiner kulturpolitischen Absicht unterzuordnen. Seine Ablehnung von Kindermanns Modell einer ‚rassisch-volkhaft’ bedingten Theatergeschichtsschreibung und der wiederholte Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit, fachlichen Inkompetenz änderten allerdings nichts am Entschluss des Reichserziehungsministeriums. Im Gegenteil: Kindermanns politische Zuverlässigkeit und seine antisemitischen, biologistischen und NS-ideologischen Werke – u.a. „Goethes Menschengestaltung“ (1932), „Des deutschen Dichters Sendung in der Gegenwart“ (1933), „Dichtung und Volkheit“ (1937), „Heimkehr ins Reich“ (1938), „Das Burgtheater“ (1939), „Ferdinand Raimund“ (1940) und „Theater und Nation“ (1943) – bezeugten sein Engagement für die NS-Wissenschaft und verhalfen ihm, in Kombination mit seinen ausgezeichneten politischen Kontakten, zur Berufung nach Wien. Diese war im Reichserziehungsministerium bereits spätestens im Oktober 1942 entschieden worden, das ordentlichen Berufungsverfahren fand zum Schein statt.

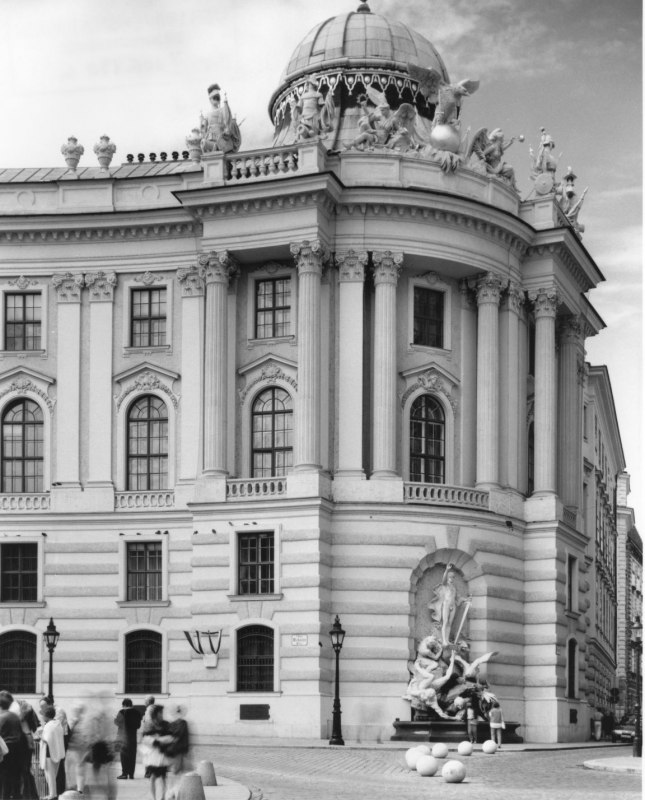

Am 1. April 1943 nahm Kindermann, unterstützt von zwei wissenschaftlichen Hilfskräften, den Studentinnen Margret Dietrich und Gustave Schiffer aus Münster, den Betrieb des ‚Zentralinstituts für Theaterwissenschaft’ auf. Die Finanzierung erfolgte über Sonderdotationen des Reichserziehungsministeriums, der Reichsstatthalterei und der Stadt Wien sowie durch private Spenden. Die Bibliothek setzte sich aus einer Dauerleihgabe der Universität Münster im Umfang von 3.000 Werken sowie aus 12.000 Werken, die als ‚Anschaffungen aus Privatbesitz’ bezeichnet wurden, zusammen. Am 25. Mai 1943 fand die feierliche Eröffnung des neuen Instituts in den von Baldur von Schirach kostenlos zur Verfügung gestellten repräsentativen Räumen im Reichskanzleitrakt der Wiener Hofburg statt. In seiner Antrittsvorlesung „Theaterwissenschaft als Lebenswissenschaft“ umriss Kindermann die Grundzüge der von ihm propagierten ‚völkischen Theaterwissenschaft’, die sich an den Leitkategorien ‚Nation’, ‚Rasse’ und ‚Volk’ orientierte. Die bedeutsame Benennung in ‚Zentralinstitut’ ging einher mit Kindermanns überheblicher Demonstration seines Führungsanspruchs für die Theaterwissenschaft im Großdeutschen Reich. Er bezeichnete die bisherigen theaterwissenschaftlichen Auseinandersetzungen von Fachkollegen abwertend als ‚Versuche’, was ihm von seinem Kölner Konkurrenten Niessen den Vorwurf des ‚Totalitätsanspruchs’ einbrachte.

Kindermanns Profilierungsdrang äußerte sich auch in Form zahlreicher Publikationsprojekte. Am ‚Zentralinstitut’ plante er die Herausgabe der Fachzeitschrift „Maske und Kothurn“ und der Schriftenreihe „Theatergeschichtliche Forschungen“, ein „Handbuch der Theaterwissenschaft“ sowie ein „Reallexikon Theaterwissenschaft“ und eine „Theatergeschichte des deutschen Volkes“. Diese Vorhaben bezweckten die Verbreitung seiner NS-Wissenschaftsauffassung und die Legitimierung der NS-Herrschafts- und Vernichtungspolitik. Der Kriegsverlauf verhinderte jedoch die geplante Umsetzung der Projekte. Lediglich die Fachzeitschrift wurde nach Kriegsende realisiert und erschien schließlich von 1955 bis 2023 unter ihrem 1944 avisierten Namen „Maske und Kothurn“.

In seiner Antrittsvorlesung hatte Kindermann die ‚Lebendigkeit’ der Disziplin und die hervorragende Zusammenarbeit mit Theatertätigen, -forschenden und -institutionen betont. Dies spiegelte sich auch innerhalb der Lehre: Der Bühnenbildner Emil Pirchan, der Leiter der Schauspielschule des Burgtheaters, Hans Niederführ, und Joseph Gregor, der Leiter der Theatersammlung der Nationalbibliothek kooperierten mit dem Institut und hielten Vorlesungen. Der ideologisch relevante Ausbildungs- und Forschungsschwerpunkt Film wurde durch den Skandinavist und Filmwissenschaftler Vagn Börge zusätzlich abgedeckt. Ferner organisierte Kindermann ab Ende Mai 1943 eine prominent besetzte Vortragsreihe, die ihm und ‚seinem’ Institut große Aufmerksamkeit brachte. An insgesamt acht öffentlich zugänglichen ‚Sonderveranstaltungen’ im Auditorium Maximum der Universität wirkten berühmte NS-Bühnentätige wie Raoul Aslan, Friedrich Kayssler und Otto Tressler mit. Bis März 1945 – als der Institutsbetrieb kriegsbedingt nur noch einschränkt möglich war – veranstaltete die Fachschaft Theaterwissenschaft darüber hinaus ‚Kulturabende’ unter der Mitwirkung von Schauspieler:innen.

Am 17. Mai 1945 wurde Kindermann aufgrund seiner NSDAP Mitgliedschaft (Beitritt 1. Mai 1933, Mitgliedsnummer 1.493.564) seines Amtes enthoben.

Interimszeit: Weiterbestand des theaterwissenschaftlichen Instituts an der Universität Wien

Der Literaturwissenschaftler Eduard Castle, 1938 als ordentlicher Professor an der Universität Wien zwangspensioniert, übernahm am 26. Mai 1945 interimistisch die Leitung des nunmehrigen 'Instituts für Theaterwissenschaft'. In seiner mit Juli 1945 datierten „Denkschrift zu der Frage über die Erhaltung des Zentralinstituts für Theaterwissenschaft in Wien“ begegnete er der in Erwägung gezogenen Auflösung mit der Argumentation, gerade die Theaterstadt Wien und Österreich als 'Kulturnation' profitiere von einem theaterwissenschaftlichen Institut. Parallel zu Castles Einsatz für das Weiterbestehen verfolgte Kindermann das strategische Ziel 'sein' Institut weiter selbst autoritär führen zu können. In Kindermanns im Juni 1945 verfasster Denkschrift, die er als Entlastungsschrift konzipierte, deutete er die von ihm verfassten NS-ideologischen Forschungsarbeiten um. Seitens von mit Kindermann verbundenen Studierenden gingen kurz darauf Unterstützungserklärungen an die zuständigen politischen Akteur:innen. Archivquellen belegen aber gleichzeitig Gegenstimmen aus der Studierendenschaft, die – u.a. unterzeichnet vom späteren Kulturredakteur der Arbeiterzeitung, Hans Heinz Hahnl, – eine Wiedereinsetzung Kindermanns zu verhindern versuchten. Ende 1945 erging an Castle die Ernennung zum Direktor des 'Instituts für Theaterwissenschaft' (und Mitdirektor des Instituts für Germanistik).

Weiterhin eingesetzt waren Mitarbeiter:innen, die bereits in den nationalsozialistischen Gründungsjahren am 'Zentralinstitut' beschäftigt waren. Dazu zählten Kindermanns engste Mitarbeiterin und erste Dissertantin des Zentralinstituts Margret Dietrich und die Dozenten Vagn Börge und Joseph Gregor.

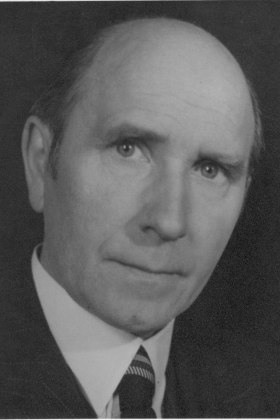

Als 1949 das Bundesministerium Castles Professur gegen dessen Willen nicht mehr verlängerte, entfachte erneut die Diskussion um die Wiedereinsetzung Kindermanns. Die Leitung des Instituts – trotz offensivem Engagements von Kindermann – wurde an den Sprachphilosophen Friedrich Kainz übergeben. Auch er war 1945 als registrierter 'Parteianwärter' seiner Professur an der Universität Wien enthoben worden, doch bereits 1949 als außerordentlicher Professor für Philosophie und allgemeine Kunstwissenschaft wieder bestellt worden. Kainz als Nachfolger von Castle war ab 1951 auch mit Lehrveranstaltungen vertreten, die er gemeinsam mit der unter seiner Ägide in den Personalstand der Universität Wien wiederzurückgekehrten Dietrich abhielt. Nach zuvor gescheitertem Habilitationsantrag und ohne Kritik an der nationalsozialistischen Ausrichtung ihrer verwendeten Forschungsquellen zu üben, habilitierte sich Dietrich unter der Leitung von Kainz und erhielt als erste Frau am Institut 1953 eine Venia legendi.

Wiedereinsetzung und Reetablierung Heinz Kindermanns

Ende 1953 wurde erneut über die Nachbesetzung der Leitung des 'Instituts für Theaterwissenschaft' verhandelt. Auf der Vorschlagsliste stand nach Moritz Enzinger (Schüler von Josef Nadler) Heinz Kindermann als Zweitplatzierter. Oskar Benda, der bereits 1948 ein Gutachten für die 'Zentralkommission zur Bekämpfung der NS-Literatur' über Kindermanns Schriften von 1933 bis 1945 vorgelegt hatte, versuchte hierbei zu intervenieren. Doch ungeachtet Bendas kritischer Beurteilung von Kindermann, den er als einen „literarische[n] Vorkämpfer der Bewegung, dem die Partei eine grundlegende ideologische Leistung zu danken hätte“ bezeichnete, wurde dieser mit 35 von 63 Stimmen zum Institutsvorstand gewählt.

Am 1. April 1954 übernahm Kindermann als vorerst außerordentlicher Professor den Lehrstuhl für Theaterwissenschaft. Seine Antrittsvorlesung „Europäisches Theater im Mittelalter“ wurde aufgrund von Protesten einiger Studierender abgebrochen. Sie fand drei Tage später unter Aufsicht des Rektors Leopold Schönbauer statt, bei dem sich die Studierenden per Handschlag verpflichteten, die Vorlesung nicht zu unterbrechen.

1955 brachten Kindermann und die mittlerweile als Hochschulassistentin angestellte Margret Dietrich nun die Institutszeitschrift „Maske und Kothurn“ heraus. Die im gleichen Jahr im Auftrag der Familie Krupp in Essen geplante „Europäische Theaterausstellung“ musste Kindermann nach Wien verlegen. Grund war die öffentliche Thematisierung seines NS-Engagements durch den Kölner Theaterwissenschaftler Carl Niessen. Kindermanns Reputation nahm keinerlei Schaden. Gemeinsam mit Margret Dietrich positionierte er, bis weit über seine Emeritierung hinaus, das 'Institut für Theaterwissenschaft' als einflussreiche internationale Forschungsinstitution. Die Gründung der 'Kommission für Theatergeschichte Österreichs' (1962) und des 'Instituts für Publikumsforschung' (1973) an der Österreichichen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sowie Vorstandstätigkeiten in internationalen Fachvereinigungen nutzten beide für die Lancierung von programmatischen Forschungsschwerpunkten. Nach der Emeritierung Kindermanns 1966 übernahm Margret Dietrich das Ordinariat und leitete das Institut bis 1984.

Die Auseinandersetzung mit der NS-Gründungsgeschichte des Instituts

In der Dissertation „Nationalsozialistische Kulturpolitik in Wien 1938–1945 unter spezieller Berücksichtigung der Wiener Theaterszene“ von Evelyn Deutsch-Schreiner 1980 findet sich erstmals eine kritische Auseinandersetzung mit der Institutsgründung in einer theaterwissenschaftlichen Abschlussarbeit. Ein Jahr später erschien die kritische Publikation „Theaterwissenschaft und Faschismus“ der Studierenden Monika Meier, Peter Roessler und Gerhard Scheit. 1984 folgte die Ausgabe der Nummer „Theaterwissenschaft und Faschismus“ in der Literaturzeitschrift „Wespennest“. Seitens der Institutsleitung, Hilde Haider-Pregler, fand erstmals 1993 anlässlich des 50. Gründungstags eine öffentliche Distanzierung von der NS-Geschichte statt. Doch vorwiegend Studierende setzten sich weiterhin kritisch damit auseinander. Mit dem Ausstellungsprojekt „Wissenschaft nach der Mode“ und der gleichnamigen Publikation dokumentierten Studierende gemeinsam mit den Lehrenden Birgit Peter und Martina Payr (Cuba) 2008 den langen Prozess der nationalsozialistischen Gründungsgeschichte und die Nachwirkungen im postnazistischen Österreich. Nach dem Umzug des Instituts von der Hofburg in die Rotunde (UZA II, Josef-Holaubek-Platz 2) fand dieses Projekt 2018 seine Fortsetzung in der Ausstellung „Völlig fraglich“, die erneut unter der Leitung von Birgit Peter mit Studierenden in den neuen Räumlichkeiten des Instituts realisiert wurde.

Um 1980 lösten die Generation ehemaliger Studierender und Absolvent:innen, Ulf Birbaumer, Wolfgang Greisenegger, Hilde Haider-Pregler, Johann Hüttner, Paul Stefanek Kindermann und Dietrich als Professor:innen ab. Im Jahr 2000 fand die sukzessive Ausdehnung des Forschungs- und Lehrgegenstands seinen Niederschlag in der Umbenennung in 'Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft', woraufhin die mittlerweile vier Professuren auf diese Fachgebiete erweitert wurden. Den Lehrstuhl für Theater- und Kulturwissenschaft hat seit 2006 Stefan Hulfeld inne.

Links

> Institutsgeschichte TFM (abgerufen 31.03.2025)

> völlig fraglich Ausstellung TFM (abgerufen 31.03.2025)

> Archiv und Theaterhisorische Sammlungen TFM (abgerufen 31.03.2025)

> Archiv TFM (abgerufen 31.03.2025)

-

Theaterwissenschaft

Pressefoto aus der Gründungszeit des Zentralinstituts für Theaterwissenschaft an der Universität Wien 1943/44. Originaler Untertitel: "Mimus unter...

-

Theaterwissenschaft, Van Börge referiert, 1944

Pressefoto aus der Gründungszeit des Zentralinstituts für Theaterwissenschaft an der Universität Wien 1943/44. Originaler Untertitel: "Mimus unter...

Zuletzt aktualisiert am : 02.04.2025 - 16:04

-

Vagn Albeck Börge

-

Eduard Castle

-

Margret Dietrich

-

Wolfgang Greisenegger

-

Joseph Gregor

-

Franz Grillparzer

-

Stefan Hulfeld

-

Friedrich Kainz

-

Heinz Kindermann

-

Eleonore Klein-Wisenberg

-

_ Löwe

-

Richard Meister

-

Josef Nadler

-

Johann Nepomuk Nestroy

-

Hans Niederführ

-

Emil Pirchan

-

Ferdinand Raimund

-

Helene Richter

-

Joseph Schreyvogel

-

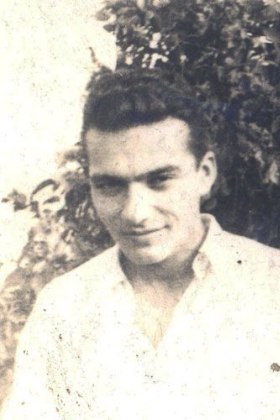

Jura Soyfer

-

Richard Wagner

-

Josefine Wessely

-

Alexander von Weilen