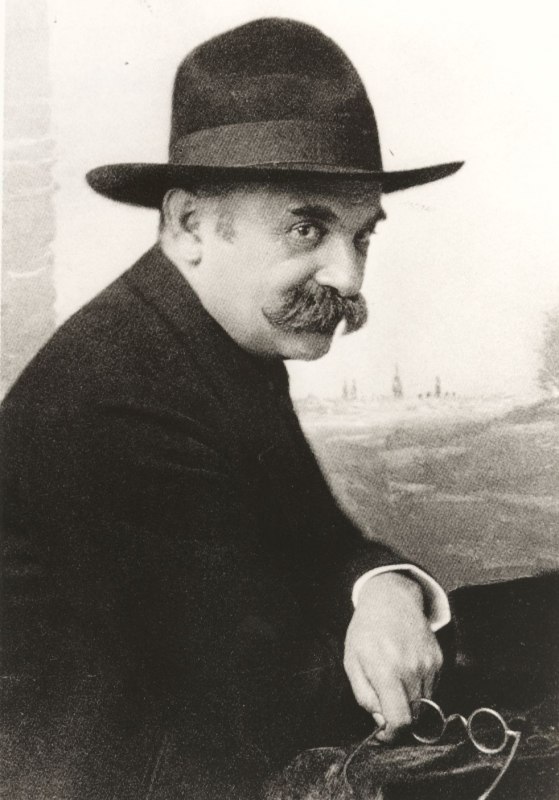

Julius Tandler, Univ.-Prof. Dr. med.

international renommierter Anatom und sozialdemokratischer Gesundheitspolitiker

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

| Denkmal Arkadenhof | 1956 | Medizinische Fakultät |

Die von Josef Franz Riedl gestaltete Büste wurde auf Antrag der medizinischen Professoren Schönbauer, Antoine sowie Hayek und mithilfe der Finanzierung durch die Gemeinde Wien 1956 im Arkadenhof enthüllt. |

Funktionen

| Dekan*in | Medizinische Fakultät | 1914/15 |

| Dekan*in | Medizinische Fakultät | 1915/16 |

| Dekan*in | Medizinische Fakultät | 1916/17 |

- Medizin

- Anatomie

- Medizinische Fakultät

Der Sohn des jüdischen Kaufmanns und späteren Beamten Moriz Tandler (geb. 1843) und seiner Ehefrau Rosalie, geb. Schüller (geb. 1848), übersiedelte 1871 aus seiner Heimatstadt Iglau in Mähren nach Wien, wo er das k.k. Staatsgymnasium im 9. Bezirk (heute Gymnasium Wasagasse) besuchte. Seine Kindheit war geprägt von sozialer Armut, sogar sein Schulgeld musste er sich als „Brotschani“ in einem Kaffeehaus im Wiener Prater selbst verdienen. Ab 1889/90 studierte Tandler an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und erhielt 1895 sein Doktorat. Während des Studiums arbeitete er bereits als Demonstrator bei dem Anatomen Emil Zuckerkandl. Nach seiner Promotion konnte er als Assistent Zuckerkandls seine fachlichen Kenntnisse vertiefen und habilitierte sich 1899 für Anatomie, vergleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte an der Universität Wien. 1903 wurde er zum außerordentlichen, 1910 zum ordentlichen Professor ernannt. Als solcher übernahm er als Nachfolger Zuckerkandls die I. Anatomische Lehrkanzel in Wien, die er bis zu seiner Zwangspensionierung 1934 innehatte.

1899 konvertierte Tandler zum Katholizismus, 1900 heiratete er die aus Budapest stammende und der evangelischen Konfession angehörende Olga Rosa Antonie Klauber (1876–1948), mit der er einen Sohn hatte. Wilhelm Tandler (1904–1967) studierte von 1922 bis 1925 Staatswissenschaften an der Universität Wien. Am 17.3.1928 wurde er nach Abfassung seiner von Adolf Mentzel und Hans Kelsen begutachteten Dissertation „Das Budgetrecht als Element der Verfassung“ zum Dr. rer. pol. promoviert. Später ging er nach Kalifornien.

Tandlers Karriere: „mehr Jude als Anatom“

Die Nachbesetzung der I. Lehrkanzel mit Julius Tandler war in Wien heftig umstritten, wie der am 13. Juli 1910 im „Deutschen Volksblatt“ veröffentlichte Artikel „Die Verjudung der Wiener Universität“ bewies. Darin kreidete man Tandler mangelnde wissenschaftliche Fähigkeiten an, hielt ihn für einen „Blüffer“, der mit Worten seine fehlenden Fachkenntnisse gut verschleiern konnte, und warf ihm vor, „weitaus mehr Jude als Anatom“ zu sein.

Tandlers wissenschaftliches Œuvre war jedoch breit gestreut und umfasste entwicklungsgeschichtliche Themen genauso wie Arbeiten zur vergleichenden sowie zur topographischen Anatomie. Dabei war ihm wichtig, sein Fach nicht nur als ein theoretisches zu betrachten, sondern die Anatomie stets in Verbindung mit der klinischen Medizin und mit den Patient*innen zu betrachten, wie auch aus seiner Antrittsvorlesung 1910 „Anatomie und Klinik“ hervorging. Von Anbeginn seiner Forschungen interessierte er sich besonders für Schädel und beabsichtigte sogar, ein Museum der Schädel- und Gehirnnachbildungen bedeutender Persönlichkeiten und Zeitgenossen einzurichten. Ebenso war ihm die Konstitutionsforschung ein Anliegen, in deren Zusammenhang er ein Gerät zur Messung des Muskeltonus entwickelte. Gemeinsam mit Anton von Eiselsberg, Alexander Kolisko und Friedrich Martius gründete er die erstmals 1914 publizierte „Zeitschrift für angewandte Anatomie und Konstitutionslehre“ (ab 1922 „Zeitschrift für Konstitutionslehre“), als deren Mitherausgeber er bis 1934 fungierte. Sein 1918/19 bis 1929 erschienenes vierbändiges Hauptwerk „Lehrbuch der systematischen Anatomie“ galt bis nach dem Zweiten Weltkrieg als das bedeutendste Standardwerk im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus setzte sich Tandler für eine fundierte anatomische Ausbildung der Student*innen ein und entwickelte neue Konservierungsmethoden für anatomische Präparate.

1925 wurde Tandler Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.

Antisemitische Strömungen

Tandlers wissenschaftliche Arbeiten und seine Vorstandstätigkeit waren überschattet von den Gegensätzen zwischen deutschnationalen, antisemitischen und liberal-demokratischen Gesinnungen an der Universität Wien. An Tandlers I. Anatomischer Lehrkanzel studierten vor allem jüdische und links-gerichtete Studenten und Studentinnen sowie Migrant*innen, während die II. Lehrkanzel unter Ferdinand Hochstetter und später Eduard Pernkopf deutsch-völkisch, konservativ eingestellt war. Deren antisemitische Grundhaltung führte, wie Tandler in seiner „Chronologie des Terrors“ belegte, ab 1920 zu regelmäßigen Ausschreitungen mit dem Ziel, nicht nur Tandler, der als „Jude“, Politiker und Freimaurer (1920–1927) polemisierte, sondern vor allem auch seine Student*innen einzuschüchtern. Bei den Tumulten wurden Einrichtungsgegenstände sowie Präparate der I. Anatomischen Lehrkanzel zertrümmert und Student*innen teils schwer verletzt. Antisemitische Äußerungen in den Vorlesungen waren ebenfalls an der Tagesordnung. Trotz mehrfacher Anzeigen bei den akademischen Behörden und der Verhängung von Disziplinarstrafen kehrte erst im Studienjahr 1928/29 vorübergehend etwas Ruhe ein. Ab 1929 spitzte sich die Situation erneut zu, und mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 erreichte die Welle der Gewalt den nächsten Höhepunkt, sodass das Institut für Anatomie sogar kurzfristig für den Betrieb gesperrt werden musste. 1933 ersuchte Tandler aus gesundheitlichen Gründen um Urlaub an und reiste im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Hygiene-Sektion des Völkerbunds als medizinischer Berater nach China, wo er auch an den Universitäten Shanghai und Peking lehrte. Im März 1934 kehrte er nach Österreich zurück, wurde aufgrund der Februarereignisse vom Dollfuß-Schuschnigg-Regime kurzfristig inhaftiert und verlor seine Professur.

Tandler als Politiker

Schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war Tandlers sozialdemokratische Einstellung erkennbar. Während des Ersten Weltkriegs trat er in einer Audienz bei Kaiser Karl I. für die Gründung eines Ministeriums für Volksgesundheit und für eines für soziale Fürsorge ein; ersteres existierte seit November 1917, letzteres ab 1918.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs engagierte sich Tandler in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. 1919 wurde er in den Wiener Gemeinderat gewählt, danach war er bis 1934 Abgeordneter zum Wiener Landtag, wobei er sich aufgrund der politischen Situation und aus Rücksicht auf seine Gesundheit auch hier 1933 beurlauben ließ.

Auf nationaler politischer Ebene fungierte Tandler 1919 bis 1920 als Unterstaatssekretär und übernahm die Leitung des Volksgesundheitsamts unter Ferdinand Hanusch. In dieser Funktion hatte er wesentlichen Einfluss auf die Sozialgesetzgebung, insbesondere 1920 auf das Krankenanstaltengesetz, wodurch die Spitalsfinanzierung durch Bund, Länder und Gemeinden geregelt wurde. Ebenso verhalf er dem damaligen Institut für Geschichte der Medizin zu eigenen Räumlichkeiten in der Währinger Straße.

Als amtsführender Stadtrat für das Wohlfahrtswesen von 1920 bis 1932 vollzog er einen Paradigmenwechsel vom alten Wohltätigkeitssystem zur modernen Fürsorge mit Umstrukturierungen im Jugend- und im Gesundheitsamt. Mit dem sozialen Wohnbau und der Errichtung eines Tuberkulosepavillons im Krankenhaus Lainz im Jahre 1930 setzte er bedeutende Akzente im Kampf gegen die Tuberkulose. Neben der Errichtung von Entbindungsheimen, Kindergärten, Horteinrichtungen, Jugendämtern, Schulzahnkliniken, der ersten Krebsberatungsstelle in Wien, der flächendeckenden Versorgung mit Mütter- bzw. Eheberatungsstellen, dem Kampf gegen Alkoholismus und der Förderung der Wiener Gärten sah Tandlers Sozialreformprogramm des Roten Wiens auch die Erhöhung der Anzahl der Fürsorgerinnen vor, was sowohl Kritik der Befürsorgten als auch der Opposition hervorrief, weil ihre Tätigkeit als Bevormundung ausgelegt wurde. Die Fürsorgerinnen verteilten zwar kostenlose Säuglingswäschepakete, kontrollierten aber auch die Wohn- und Lebensbedingungen der Säuglinge und Kleinkinder. Deckten sie Missstände auf, wurden die Kinder in die auf Betreiben Tandlers 1925 eröffnete Kinderübernahmestelle gebracht. An dieser ersten Einrichtung ihrer Art in Europa war auch die Entwicklungspsychologin Charlotte Bühler tätig. Darüber hinaus ließ Tandler Kinder- und Volksfreibäder sowie Sportstätten, darunter 1931 das Wiener Praterstadion (heute Ernst-Happel-Stadion), errichten. Weiters setzte er sich für den Ausbau der Krankenhäuser ein und initiierte im Krankenhaus Lainz 1930 eine Abteilung für Stoffwechselerkrankungen und 1931 eine für Radium-Strahlentherapie. Schon 1924 hatte er dort eine Krankenpflegeschule gegründet.

Kritisch gesehen werden aus heutiger Sicht Tandlers Äußerungen zu Eugenik, Ehe- und Bevölkerungspolitik sowie seine Aussagen betreffend die „Vernichtung lebensunwerten Lebens im Interesse der Erhaltung lebenswerten Lebens“, worüber er in einem Vortrag 1923 (gedruckt als „Ehe und Bevölkerungspolitik“, in: Wiener Medizinische Wochenschrift 74 (1924), Nr. 4, Sp. 211–214, 262–266, 305–309) sprach. Weiters hieß es dort:

„Gewiß, es sind ethische, es sind humanitäre oder fälschlich humanitäre Gründe, welche dagegen sprechen, aber schließlich und endlich wird auch die Idee, daß man lebensunwertes Leben opfern müsse, um lebenswertes zu erhalten immer mehr und mehr ins Volksbewußtsein dringen. Denn heute vernichten wir vielfach lebenswertes Leben um lebensunwertes zu erhalten.“

Vom rhetorischen Standpunkt aus muss Tandler als typischer Vertreter der frühen sozialistischen Eugenik beurteilt werden. Als Wissenschaftler war der Neo-Lamarckist wohl von Rudolf Goldscheid geprägt, welcher sozialpolitische Maßnahmen im Sinn einer positiven Eugenik „menschenökonomisch“ begründete. So vertrat Tandler 1916 in der „Wiener klinischen Wochenschrift“ bezugnehmend auf eine qualitative vor einer quantitativen Sozialpolitik die Ansicht:

„So grausam es klingen mag, muß es doch gesagt werden, dass die kontinuierlich immer mehr steigende Unterstützung dieser Minusvarianten menschenökonomisch unrichtig und rassenhygienisch falsch ist.“

In seinem Konzept unterschied er zwischen den bevölkerungspolitisch produktiven Ausgaben wie etwa für Jugend-, Familien-, Gesundheits- oder Erziehungsfürsorge und den bevölkerungspolitisch unproduktiven Kosten für Alkoholiker, für die Psychiatrie oder die Altenversorgung, wobei er die in seinen Augen „produktiven“ Bereiche durch Sozialarbeit mittels Fachkräfte förderte.

Im Gegensatz zu solchen Äußerungen hieß es jedoch in dem Vortrag von 1923, dass die Einschätzung des Wertes ein Teil der persönlichen Freiheit bleibe, man ein Recht auf Leben, ja sogar die Pflicht zu leben habe, und die Abwägung zwischen Pflicht zu bleiben und Recht zu gehen, in der Entscheidung jedes Einzelnen läge. So verwundert es auch nicht, dass Tandler keine als solche bezeichneten „negativ eugenischen“ medizinischen Maßnahmen wie etwa Zwangssterilisation propagierte, sondern vor allem im Bereich der Eheberatung und Familienplanung auf Aufklärung der Bevölkerung setzte.

Tod und posthume Ehrung

Tandler reiste nach seiner Entlassung 1934 erneut nach China, folgte jedoch 1936 einem Ruf nach Moskau, wo er an der Reform des sowjetischen Gesundheitswesens mitarbeiten sollte, doch er starb in der Nacht vom 25. auf den 26. August 1936 im russischen Exil. Sein Leichnam wurde nach Wien überführt und in dem von ihm initiierten Krematorium eingeäschert. Die Urne wurde 1950 gemeinsam mit jenen von Hugo Breitner und Robert Danneberg in einem Urnendenkmal auf dem Wiener Zentralfriedhof, das zu den ehrenhalber gewidmeten Grabstellen zählt, beigesetzt.

Seit 1949 ist der Platz vor dem Wiener Franz-Josefs-Bahnhof nach ihm benannt. 1956 wurde im Arkadenhof der Universität Wien ein Denkmal für Julius Tandler, gestaltet von Josef Riedl, enthüllt.

Anlässlich Julius Tandlers 80. Todestag war 2016/17 die Ausstellung "Julius Tandler oder: Der Traum vom 'neuen Menschen' im Waschsalon Nr. 2, Karl-Marx-Hof, Halteraugasse 7, 1190 Wien zu sehen.

Werke (Auswahl)

Gemeinsam mit Josef Halban: Topographie des weiblichen Ureters mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Zustände und der gynäkologischen Operationen. Wien und Leipzig: Wilhelm Braumüller 1901.

Anatomie des Herzens. Jena: Fischer 1913.

Gemeinsam mit Siegfried Grosz. Die biologischen Grundlagen der sekundären Geschlechtscharaktere. Berlin: Springer 1913.

Topographische Anatomie dringlicher Operationen. Berlin: Springer 1916 (2. Auflage 1923).

Lehrbuch der systematischen Anatomie. 4 Bände, Leipzig: Vogel 1918/19–1929.

Gemeinsam mit Otto Zuckerkandl. Studien zur Anatomie und Klinik der Prostatahypertrophie. Berlin: Springer: 1922 (Reprint Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller 2007).

Gemeinsam mit Harry Sicher. Anatomie für Zahnärzte. Berlin Springer 1928.

Wohlfahrtsamt der Stadt Wien und seine Einrichtungen 1921−1931. Wien: Magistrat der Stadt Wien 1931.

Über systematische Krebsbekämpfung. In: Sozialärztliche Rundschau (1933), Nr. 2.

Volk in China. Erlebnisse und Erfahrung. Wien: Thalia 1935.

Gemeinsam mit Siegfried Kraus. Die Sozialbilanz der Alkoholikerfamilie: eine sozialmedizinische und sozialpsychologische Untersuchung. Wien: Gerold & Co. 1936.

Taufbuch Pfarre Mariahilf 01–24, Folie 0037 (abgerufen 27. 1. 2025).

Zum Studium Wilhelm Tandlers:

Archiv der Universität Wien, Nationale der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät 1922/23–1925.

Archiv der Universität Wien, J RA St 605.

Archiv der Universität Wien, M 37.1, Nr. 575.

Zuletzt aktualisiert am 13.03.2025 - 14:23